Entre la escabrosa historia de la monarquía inglesa, vida y obra de Enrique VIII lo destacan como uno de los monarcas más polémicos. Durante su reinado, en un período de perturbación, acontecieron profundas transformaciones en diversos ámbitos. En su anhelo por engendrar un heredero masculino al trono, Enrique se casó con varias mujeres, desechándolas conforme se mostraban incapaces de cumplir su voluntad. Peor aún, para lograr lo que quería este rey hizo lo que hasta entonces parecía impensable: rompió relaciones con la poderosa Iglesia Católica Romana y fundó su propia Iglesia.

Un polémico rey.

Cuando uno observa los retratos de Enrique VIII, nos encontramos con un sujeto regordete y bonachón. Los registros históricos apuntan a que murió a consecuencia de un avanzado cuadro de diabetes, probablemente resultado de una vida llena de excesos exagerados. Además de una dieta con abundante azúcar, la vida del rey se caracterizaba por el ocio y la desorganización.

Algunos estudios apuntan a que probablemente padecía alguna clase de perturbación mental, lo que explicaría su comportamiento excéntrico y sus frecuentes cambios de humor. Evidentemente, todo esto terminó pasándole factura. En el año de 1547, con 55 años, Enrique VIII murió pesando 140 kg y con un diámetro de cintura de 150 centímetros. Existen relatos de que su cadáver tuvo que ser lavado numerosas veces con esencias aromáticas previo a su funeral por el nauseabundo olor que despedía.

Representación del rey Enrique VIII y Catalina de Aragón, fotografía por NH53.

Ante toda esta evidencia, resulta difícil concebir a Enrique VIII como un sujeto que procuraba la buena salud. Sin embargo, es un hecho que durante su juventud el rey fue un deportista disciplinado, practicante de caminata, montañismo y remo. Durante una justa resultó herido de gravedad, una lesión que jamás sanó por completo y lo angustió hasta el final de su vida.

Otra faceta poco conocida de la personalidad de Enrique VIII era su predilección por lo extraño y lo inesperado. El rey solía recibir obsequios provenientes de todos los rincones del mundo y precisamente uno de estos regalos es motivo de esta publicación.

El yelmo del diablo verdaderamente es una pieza… extraña.

El Yelmo del Diablo.

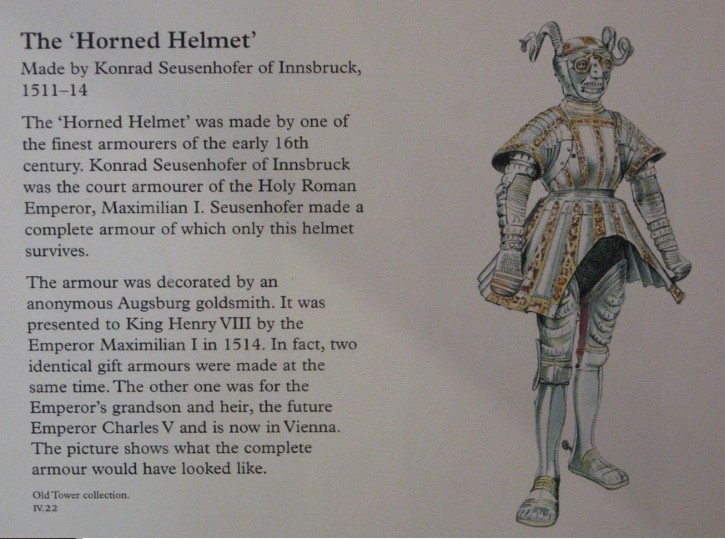

Konrad Seusenhofer, un herrero y orfebre austríaco considerado un maestro en su oficio, elaboró este yelmo que formaba parte de una armadura completa. El traje, más ligero y con detalles en bronce y acero, además de filigrana en oro y plata, fue un presente del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano I en 1514. Se lo entregó a uno de sus embajadores en una caja sellada sin mencionar lo que había dentro.

Cuentan que al embajador le ganó la curiosidad y decidió abrir la caja encontrándose con el extraño regalo. Temeroso de la reacción del rey por el regalo que había ofrecido su señor, el embajador abandonó la corte para no estar cerca cuando su asistente entregara la pieza. Sin embargo, Enrique quedó maravillado con el regalo, al punto que le escribió al emperador dándole las gracias, algo que muy raramente hacía.

La armadura jamás se diseñó para el combate, pues aunque era más ligera ofrecía poca protección en batalla. Tenía una función puramente ceremonial. Sin embargo, su poder de intimidación era terrible, las personas le temían y no era para menos. Toda la armadura había sido perfectamente detallada, con un pectoral de bronce enmarcado por una capa de tela – parecida a unas alas – mientras que en los brazos y piernas se simulaban escamas. Los guantes de acero tenían garras y de los brazos salían aletas dorsales y espinas. En resumen, la armadura era aterradora.

El yelmo se encuentra en la Tournament Gallery, en Leeds. Fotografía por TonyParkin67.

Sin embargo, el yelmo era lo que más destacaba de la armadura.

El favorito del rey.

Técnicamente conocida como armet, la pieza ofrecía una protección justa para el cráneo, con piezas que permitían desviar los ataques en la quijada y el rostro. El armet se popularizó en el siglo XV, sobre todo en Francia, Italia y Países Bajos. Era una pieza costosa, que demandaba una gran cantidad de material y un molde especial de la cabeza del individuo para que se ajustara a la perfección.

Perfil del yelmo. Imagen de Jeremy Board.

Este armet contaba con viseras hechas en plata y un interior aterciopelado. Seusenhofer esculpió el rostro de un hombre aterrador, con una sonrisa diabólica, nariz prominente y una expresión sardónica. Unos enormes cuernos retorcidos parecidos a los de un carnero se asomaban desde la cabeza. Para muchos era de gusto dudoso, mientras que para el rey era la pieza perfecta.

Un gusto excéntrico.

A Enrique VIII le gustó tanto la armadura que inmediatamente hizo llamar al armero real para que hiciera los ajustes y pudiera vestirla. El yelmo le quedó a la perfección y, ante su satisfacción, lo llevaba puesto incluso en las reuniones de la corte. Posteriormente, Enrique encomendó la construcción de anteojos para ayudarse con la vista y poder leer los documentos que le entregaban. Los anteojos fueron forjados directamente sobre el yelmo, lo que le dio una apariencia aún más extraña.

Fotografía: Gidzy.

Cuando finalmente terminaron de ajustar la armadura, Enrique la utilizó en algunos eventos como torneos y reuniones militares. Sin embargo, la armadura era sumamente incómoda, y se volvió insoportable a medida que el rey ganaba peso. Finalmente dejó de usarla, y probablemente terminó descartada como chatarra tras la Guerra Civil. Pero, el yelmo fue conservado como una pieza que el monarca adoraba vestir para asustar a las personas.

Las leyendas en torno a “El yelmo del Diablo”.

Como no podía ser de otra forma, el yelmo llegó a despertar ciertos rumores. Algunas personas en la corte aseguraban que el estado de ánimo del rey cambiaba cuando vestía el yelmo o simplemente cuando lo tenía cerca. No pasó mucho tiempo antes que empezaran a referirlo como “El yelmo del diablo”.

Exhibición permanente Royal Armouries, en Leeds. Fotografía por Jamie Dobson.

Se creía que el yelmo reflejaba el estado de ánimo del rey. Cuando lo portaba se convertía en un sujeto taciturno e incluso cruel, decretaba medidas austeras y de poco agrado para la población. Más de una pena de muerte habría sido decretada mientras vestía el yelmo del diablo. Contaban que incluso la voz de Enrique se hacía más grave cuando el rey hablaba a través de los agujeros en la máscara metálica, su respiración se aceleraba y se volvía amenazadora. Era como si el diablo estuviera ahí dentro, y el rey se divertía con ello.

Había rumores mucho más impactantes. Para algunos el yelmo era un amuleto mágico que protegía al rey de cualquier intento de asesinato. Cualquier veneno o metal era incapaz de provocarle daño, pues el yelmo lo protegía de todo mal. Para otros, cuando el rey portaba la pieza el demonio podía observar a través de sus ojos y, en ese lapso, Inglaterra quedaba bajo la influencia del señor del infierno.

Arte de Helena Perez García.

Catalina de Aragón.

Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique y una devota cristiana, detestaba el yelmo e incluso temía observarlo. Las malas lenguas de la corte afirmaban que en cierta ocasión el rey, para jugar con su esposa, se puso el yelmo y fue hasta sus aposentos. El susto fue tan grande que Catalina terminó perdiendo a un bebé que esperaba, probablemente una exageración histórica imposible de comprobar.

Con el tiempo, Enrique fue perdiendo interés en el yelmo y terminó pasando a manos de la Royal Armourie, donde se quedó durante décadas.

El destino final de la pieza.

La pieza fue redescubierta por el bufón Will Somers, que tenía cierta influencia sobre Enrique VIII, siendo su cómico predilecto. El bufón utilizó el yelmo en algunas presentaciones en la corte y tras la muerte del rey le otorgaron el permiso para quedarse con la pieza. Posteriormente se retiró en el reinado de Elizabeth I.

Retrato de Enrique VIII / The British Library

Algunas personas dicen que Somers perdió la gracia cuando recibió el yelmo como regalo, otras suponían que simplemente había perdido a su patrón y por eso nadie más le ponía atención. Somers fue sepultado en la parroquia de St. Leonard, muriendo en el olvido. Antes de su muerte dejó instrucciones para que El yelmo del diablo fuera devuelto a la corona. Hasta la fecha algunos creen que sobre este objeto pesa una maldición.

El yelmo fue enviado a Leeds, donde se encuentra hasta nuestros días en exhibición como una de las piezas más populares en una exhibición permanente de armas y armaduras medievales. Una armadura parecida confeccionada por Seusenhofer, obsequiada a Carlos V, también existe en Viena.